Et si ce malaise qu’on appelle “syndrome” était un signe de lucidité plutôt qu’un défaut à corriger ?

C’est une sensation discrète mais tenace. Pas assez visible pour qu’on la traite. Pas assez grave pour qu’on la nomme tout haut. Mais suffisamment présente pour troubler.

Il y a ce mail qu’on relit dix fois avant d’oser cliquer sur “envoyer”.

Cette prise de parole qu’on redoute, même quand on sait qu’on est légitime.

Ce compliment qu’on rejette d’un revers poli : « Merci, mais j’ai juste eu de la chance. »

Le nom qu’on a collé à cette émotion ? Le syndrome de l’imposteur.

Un mot devenu presque banal. Mais derrière ce label psychologique, se cache peut-être un message plus profond.

I. Ce que cache le sentiment d’imposture

Le “syndrome de l’imposteur” désigne cette dissociation entre ce que les autres voient de nous et ce que nous ressentons intérieurement. On peut être reconnu, compétent, respecté… tout en se sentant comme un fraudeur.

Mais ce sentiment n’a pas une seule cause. Il peut naître de la peur de ne pas être à la hauteur. Ou de la fatigue d’avoir à maintenir une image professionnelle lisse. Ou encore d’une forme de lucidité : la conscience que le monde du travail fabrique trop souvent des costumes mal taillés pour les personnes qu’il emploie.

Il y a aussi une pression implicite : celle d’être sûr de soi, immédiatement. D’avoir une réponse à tout, un plan, un sourire confiant.

Et si on doute ? On croit que c’est un défaut.

Mais ce doute, à bien y regarder, n’est pas toujours une faiblesse. Il peut être une alerte intérieure. Une demande de réajustement. Ou même un signe de croissance.

II. Faut-il s’en débarrasser ?

Aujourd’hui, le syndrome de l’imposteur est vu comme un obstacle qu’il faudrait dépasser, corriger, faire taire.

Mais faut-il vraiment le traiter comme un problème ?

Ce doute peut aussi être :

- Une boussole intérieure, qui pointe là où l’on grandit.

- Une protection contre l’arrogance.

- Ou encore le reflet d’un environnement mal ajusté : entreprise peu reconnaissante, culture biaisée, système hiérarchique rigide.

Dans ce contexte, il n’est pas un « syndrome » à guérir.

Il est peut-être un signal faible, à écouter avec attention.

Et c’est ici qu’intervient une phrase du fondateur de Snapchat, Evan Spiegel, après 2h30 d’échange sur le leadership :

“Je n’aime pas le terme syndrome de l’imposteur. Il fait passer la curiosité pour un défaut.”

Evan Spiegel

Ce qu’il dit là est fondamental : le doute vient souvent de la curiosité. De ce désir de faire bien , de comprendre, de s’améliorer.

En d’autres termes, le sentiment d’imposture pourrait être la marque d’une conscience en éveil.

III. Le paradoxe du doute : Dunning-Kruger et lucidité

Et si on allait plus loin ?

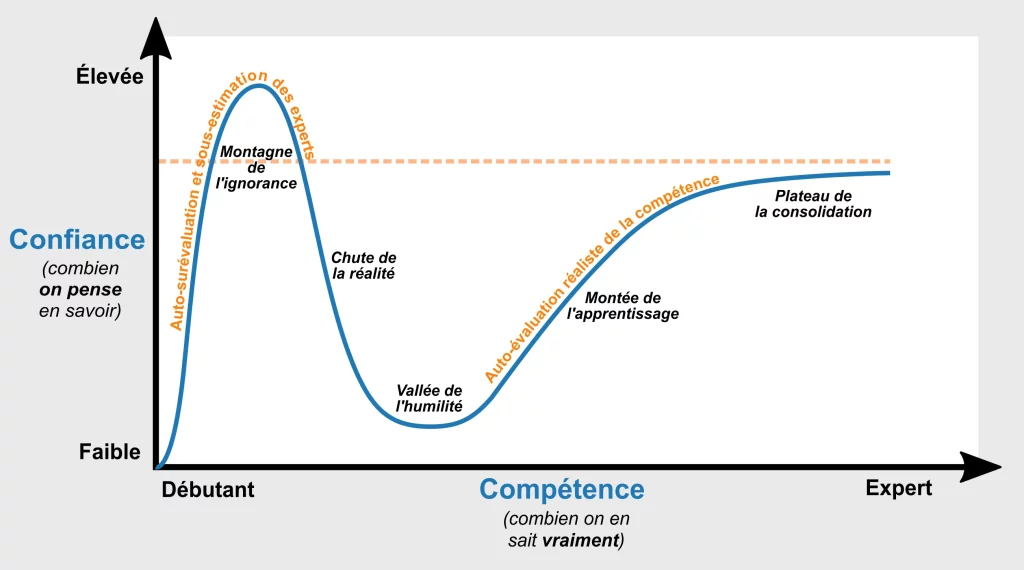

L’effet Dunning-Kruger, mis en évidence par deux chercheurs en 1999, montre que :

- Les personnes les moins compétentes tendent à surestimer leur niveau.

- Tandis que celles qui apprennent vraiment… doutent souvent plus.

Pourquoi ? Parce que plus on apprend, plus on réalise ce qu’on ne sait pas encore.

Voici ce que ça donne graphiquement :

Sur cette courbe, le syndrome de l’imposteur n’est pas en bas. Il apparaît au moment où l’on monte en compétence réelle. Quand on commence à voir les nuances, les risques, les limites.

Ce n’est donc pas un manque de talent, mais un effet secondaire de la lucidité.

IV. Et si la vraie confiance venait d’ailleurs ?

À force de chercher à “vaincre” ce syndrome, on passe peut-être à côté de l’essentiel.

La vraie confiance n’est pas un masque. Ce n’est pas non plus du charisme à usage professionnel.

Selon le psychologue Dr Thomas Smithyman, la vraie confiance vient d’un autre endroit :

“Self-confidence is about being faithful to yourself. You don’t need to impress others or pretend you’re something you’re not. All you need to do is know who you are and own that.”

Dr Thomas Smithyman

En d’autres termes :

Tu n’as pas besoin d’être impressionnant. Tu as besoin d’être aligné.

La tentation est grande de “faire semblant” : se montrer plus sûr, plus lisse, plus adapté.

Mais cela crée un écart entre ce que l’on montre et ce que l’on ressent. Et cet écart est un terreau fertile pour l’anxiété, la fatigue, et l’impression de ne pas être à sa place.

Smithyman poursuit :

“Authenticity, which is the heart of self-confidence, builds a sense of self-worth that isn’t tied to external achievements or other people’s opinions.”

Dr Thomas Smithyman

C’est peut-être ça, la clé : s’autoriser à être pleinement soi, sans attendre d’être parfait. Sans attendre l’approbation.

V. Un outil concret : le miroir du doute

Le doute ne disparaît pas avec des affirmations magiques. Mais il peut devenir un allier de transformation, si on apprend à dialoguer avec lui.

Voici un outil simple à pratiquer quand le syndrome de l’imposteur surgit :

Le miroir du doute : 3 questions pour transformer l’émotion

- Qu’est-ce que je suis en train d’apprendre, qui me rend si vulnérable ?

→ Le doute accompagne souvent les phases de progression rapide. - Est-ce que je suis dans un environnement qui me reconnaît à ma juste valeur ?

→ Parfois, ce n’est pas toi qui doutes, c’est le système qui dévalorise. - Quelle partie de moi est en train de grandir sous cette sensation inconfortable ?

→ Le sentiment d’imposture peut être le début d’un réalignement intérieur.

Écris, respire, prends le temps. La vérité intérieure est rarement instantanée, mais elle est durable.

Ce n’est pas un défaut. C’est un passage.

Le syndrome de l’imposteur n’est peut-être pas une faille. C’est peut-être une preuve de conscience. Une envie d’intégrité. Une forme de respect pour ce que l’on fait. Ce n’est pas une voix à faire taire, mais une voix à écouter. Non pas pour lui obéir, mais pour lui répondre avec clarté.

Et si ce malaise-là… était le signe que tu es exactement là où tu devais être ? En train d’évoluer.